19/04/2025

La fabrication du vinaigre de miel est un processus relativement simple mais qui demande du temps, de la patience mais aussi de la rigueur. Voici les étapes principales :

le Vinaigre de miel ne demande que de l'eau et du miel dans des proportions qui peuvent varier selon le degré d'alcool que vous souhaiter obtenir autour de la première fermentation. Pour ma part je mélange 3.2Kg de miel et 10 litres d'eau de source.

- les 3 étapes de la fabrication

- La fermentation alcoolique soit la transformation du sucre en alcool.

Elle doit être réalisée dans un récipient inerte et bien désinfecté (bonbonnes en verre ou en plastique alimentaire, futs en bois....) doté d'une soupape de décompression. Un soin particulier doit être attaché à cette phase qui permet de fabriquer de l'hydromel, "la boisson des dieux" qui est sans doute la plus vieille boisson alcoolisée du monde.

En ajoutant quelques grammes de levures adaptées, pour initier lancer le processus, cette fermentation dure environ un à deux mois à température ambiante (autour de 20 degrés).

Pour fabriquer un bon hydromel il faut du bon miel qui n'a pas commencé à fermenter et meilleur sera l'hydromel....meilleur sera le vinaigre....Ca n'est peut être pas une vérité absolue mais c'est mon parti pris.

- La fermentation acétique : acétification du vin , qui devient du "vin...aigre"

Le vinaigre est donc un hydromel dont l'alcool a été transformé en acide acétique. Le ferment responsable de cette transformation s'appelle "Mycodema Aceti". C'est un ferment végétal aérobie, il a donc besoin d'oxygène pour se multiplier et former un voile dont l'épaisseur augmente progressivement. c'est ce que l'on appelle "la mère du vinaigre".

Cette étape nécessite aussi beaucoup de soin (récipient parfaitement propre, aération suffisante en surface du récipient, température adaptée...).

Pour accélérer le processus une mère peut être introduite mais il faudra impérativement veiller à ce qu'elle reste à la surface, et si vous êtes amené à remettre de l'hydromel dans votre vinaigrier, il faudra introduire ce liquide au dessous de la mère (entonnoir et allonge) pour éviter de la noyer et donc de la tuer.

Cette fermentation (à défaut d'introduction de mère) peut durer plusieurs mois.

- La filtration

Une fois le vinaigre de miel prêt, filtrez le pour éliminer les impuretés et transférez le dans une bouteille en verre hermétique pour la conservation.

Vous pouvez le conserver au réfrigérateur ou à température ambiante.

Ce vinaigre peut aussi être aromatisé à votre gout (estragon, échalotte, céléri...).

2. Les bienfaits du vinaigre de miel

Le vinaigre de miel n’est pas uniquement un ingrédient pour la cuisine, il est aussi une importante source de bienfaits pour la santé et peut aussi être utilisé pour des fins médicinales. Ajouter cet ingrédient dans vos préparations peut donc être bénéfique.

N'étant pas spécialiste du sujet, je vais énumérer les bienfaits associés au vinaigre de miel et je vous laisserai vous faire votre propre jugement:

- Propriétés Antioxydantes : Comme le miel, le vinaigre de miel contient des antioxydants qui aident à combattre les radicaux libres, réduisant ainsi le risque de maladies chroniques.

- Soutien Digestif : La consommation de vinaigre de miel peut améliorer la digestion en favorisant une meilleure absorption des nutriments et en aidant à équilibrer la flore intestinale.

- Régulation du Taux de Sucre dans le Sang : Des études suggèrent que le vinaigre peut aider à réguler le taux de glycémie, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2.

- Propriétés Antimicrobiennes : Le vinaigre de miel possède des propriétés antibactériennes et antifongiques, ce qui le rend utile dans la lutte contre des infections.

- Soin de la Peau : En application topique, le vinaigre de miel peut être utilisé pour traiter des problèmes cutanés tels que l’acné et les irritations, grâce à ses propriétés apaisantes et antiseptiques.

- Renforcement du Système Immunitaire : L’association des propriétés médicinales du miel et du vinaigre contribue à renforcer le système immunitaire, offrant une protection accrue contre les infections

- Soulage même les piqûres d’insectes : En application cutanée, il soulage les irritations.

29/01/2024

L’histoire entre les fleurs et les insectes pollinisateurs est celle d’une relation gagnant/gagnant.

La plupart des plantes, pour se reproduire ont besoin de pollinisateurs qui transportent le pollen d’une fleur à une autre. Pour les attirer, ces mêmes plantes déploient des trésors d’ingéniosité: les couleurs et les parfums.

Voler, passer de fleurs en fleurs, jusqu'à 300 pour un vol de 30 minutes, est couteux en énergie. Les insectes pollinisateurs ont donc besoin d’une nourriture très riche. C’est la récompense que leur offrent les fleurs …le nectar (cocktail de sucres très riches) et le pollen (source de protéines).

La survie des abeilles dépend donc de cet échange et de la disponibilité de ces ressources dans leur environnement.

Les insectes pollinisateurs ont aussi besoin pour leur équilibre alimentaire de butiner une grande variété d’espèces florales agricoles, horticoles et sauvages. L’uniformisation des cultures n’est donc pas bonne pour nos petites amies qui n’y trouvent plus une alimentation suffisamment diversifiée et présente tout au long de l'année.

On pourrait, pour aller au bout de l’histoire, parler d’une relation gagnant/gagnant/gagnant si on considère que l’homme ne récolte des fruits, des légumes et du miel que s’il veille au bon équilibre entre fleurs et pollinisateurs.

Pour ma part, j'ai testé ces dernières années des semis de plantes variées dont le cycle de floraison couvre la période printemps/été.

J'ai semé ces dernières années dans un champs près de mon rucher en alternance différentes essences: centaurées, phacélies, bourraches, cosmos, vipérines, lotier corniculé et quelques graines de tournesols (il y en a déjà beaucoup des les champs alentour...mais l'avantage du mien pour mes petites bêtes c'est qu'il n'est pas traité).

L’idée est aussi de produire mes propres graines bio pour les années suivantes. fastidieux mais intéressant sur le principe de maitriser tout le cycle.

Tout ne lève pas forcément bien...un peu de mal par exemple avec le cosmos, la terre ne doit pas être adaptée. Les abeilles peuvent aussi privilégier d'autres zones encore plus attractives ou la ressource appréciée par les éclaireuses est encore plus importante (une histoire de danse...j'y reviendrai probablement ultérieurement)! Mais quel plaisir de voir tous ces pollinisateurs (abeilles, diptères, bourdons, papillons... butiner dans cette prairie fleurie.

Je ne peux que vous inviter, quand vous ferez vos prochaines plantations de printemps dans vos jardinières, massifs ou jardins, à penser aux plantes nectarifères et pollinifères. La plupart des jardineries donnent dorénavant ces indications.

25/11/2023

Quelques mots sur la cire d’abeilles….

La cire est une matière naturelle et noble fabriquée par les abeilles elles-mêmes.

Les ouvrières, à partir de leurs glandes cirières, secrètent de la cire sous forme d’écailles qu’elles travaillent et malaxent pour confectionner les alvéoles des rayons.

Ces structures sont essentielles et permettent à la reine de déposer ses œufs, et à la colonie de stocker miel et pollen. Les abeilles utilisent aussi la cire pour operculer les alvéoles remplies de miel et ainsi optimiser sa conservation.

La cire produite par les abeilles est blanche. C’est au contact des pollens et du miel qu’elle prend sa jolie couleur jaune. La couleur de la cire varie donc en fonction de son usage par les abeilles, des saisons et de son antériorité. La « vieille cire » devient brune.

Quelle cire est utilisée pour les bougies La Ruche Bleue ?

Je garde ma cire d’opercules pour la fabrication de produits cosmétiques (savons, baumes) et pour la fabrication de nouvelles plaques que je destine aux ruches.

Pour mes bougies, j’utilise une cire jaune de très bonne qualité. En premier lieu, celle de mes propres ruches mais aussi celle que je me procure auprès d’entreprises apicoles connues localement ou sur le territoire national. Je ne mets dans mes bougies que de la cire sans additif (colorant, parfum). C’est mon parti-pris….Et en aucun cas une critique !

Les types de bougies les plus classiques

On trouve en général, sur le marché, deux types de bougies.

Les plus fréquentes sont les bougies dites "coulées". Constituées généralement de cire végétale (colza, soja..), ces bougies sont simplement constituées de cire coulée dans le contenant. Ces bougies sont généralement parfumées.

Deuxième type, les bougies moulées. Elles sont dénommées ainsi parce que la cire est versée dans un moule afin de lui donner une forme particulière. Les bougies de cire d'abeilles sont en général des bougies moulées.

La cire d'abeille est moins adaptée aux bougies coulées puisqu'elle se retracte en refroidissant et donc n'adhère plus aux parois du contenant. Ce n'est pas très esthétique. Une parade consiste à y intégrer un faible pourcentage de cire végétale, qui elle ne se retracte pas.

La réglementation s'appliquant à la vente de bougies (coulées et moulées)

La réglementation AFNOR (Association Française de Normalisation) / NF EN 15494 - Etiquettes de sécurité

La réglementation AFNOR permet de prévenir les risques liés à la combustion des bougies ainsi que les dangers d’incendies, et préconise des conseils d‘utilisation. Depuis novembre 2019, l'étiquetage AFNOR se compose de pictogrammes obligatoires, dont un triangle contenant un point d'exclamation et d'autres pictogrammes qui donnent des conseils de sécurité sur l'utilisation des bougies. l'idée étant que les avertissements soient faciles à comprendre sans instruction verbale. La hauteur minimale des symboles de sécurité est de 5 mm. L'affichage doit au moins être visible et lisible sur l’emballage ou le produit.

La réglementation CLP (Classification Labelling Packaging) selon le règlement n° 1272/2008, entré en vigueur le 20 janvier 2009, est une réglementation européenne visant à informer les consommateurs des risques potentiels sur la santé et l’environnement. Elle s’applique dès lors que certains composants (parfums notamment) sont rajoutés dans les bougies.

Les pictogrammes AFNOR

|

|

Le pictogramme général d'avertissement doit être présent afin d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le label d'avertissement. Il est recommandé de le faire apparaître avec une couleur d'arrière-fond jaune, mais un pictogramme unicolore (par exemple noir sur blanc) est permis. |

|

Tableau 1 - Informations complémentaires de sécurité obligatoires |

|

|

|

Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance |

|

|

Tenir à l’écart de tout ce qui peut prendre feu |

|

|

Faites brûler les bougies hors de portée des enfants et des animaux |

|

|

Utiliser un support qui résiste à la chaleur. Ce texte et le picto associé ne constituent pas des informations complémentaires de sécurité obligatoires pour les bougies auto‐extinguibles et les bougies en contenant si le contenant lui‐même est un support résistant à la chaleur.

|

|

|

Utiliser dans une coupe appropriée remplie d’eau. Informations obligatoires spécifiques pour les bougies flottantes |

|

Tableau 2 - Informations complémentaires de sécurité facultatives - (15 pictos complémentaires validés)

|

|

|

|

Exemple 1: Ne pas brûler en cas d’exposition à des courants d’air |

|

|

Exemple 2: Cette bougie se liquéfie, utiliser un récipient approprié. Ce picto est particulièrement adapté pour les bougies moulées |

|

Parmi les autres pictos et mesures facultatives ...

|

Toujours laisser au moins x a cm entre des bougies Ne pas placer à proximité d’une source de chaleur Placer la bougie en position verticale Couper la mèche à x b cm Utiliser un éteignoir. Ne pas souffler sur la flamme pour l’éteindre Ne pas laisser d’allumettes ou autres débris dans le bassin de combustion Ne pas déplacer une bougie en train de brûler ....

|

13/08/2022

Contexte à nouveau particulier cette année avec cette vague de chaleur qui a eu, au moins, deux impacts majeurs, que vous avez surement observés aussi:

- Toutes les floraisons ont été anticipées. Dès le mois de mai, le colza a fleuri avec une quinzaine de jours d'avance. De même, les récoltes de céréales ont été faites bien plus tôt que les années passées.

- La chaleur a aussi réduit la durée de collecte du nectar et du pollen pour les pollinisateurs, les fleurs ayant été "brulées" par le soleil.

Par ailleurs, les abeilles, en cette période, ont consommé beaucoup d'énergie à la recherche d'eau.

Je ne suis pas assez expert pour juger de l'influence de ces facteurs sur le cycle de vie et de reproduction voire sur la santé des abeilles mais j'imagine que ca n'est pas sans impact.

Ma récolte a, pour autant, été satisfaisante.

J'ai pu produire du miel de printemps (dominante Colza) qui remporte un beau succès. La formule des pots de 125 grammes à offrir lors de mariages ou de fêtes familiales a été plébiscitée.

Il me reste des pots de 250G et 500G.

La récolte d'été est faite. Le miel est à dominante Tournesols et de couleur orangée. Apres quelques semaines, il entamera un processus, tout à fait naturel et progressif, de cristallisation.

Nouveauté cette année pour moi, après une formation réalisée en avril dernier, chez APINOV à La Rochelle, je suis en mesure de réaliser du miel d'été qui restera durablement crémeux.

Pour les plus avertis, la technique utilisée est celle de l'ensemencement. Elle repose sur une logique de brassage régulier et s'avère totalement naturelle.

Je l'ai mise en œuvre sitôt la récolte ce qui évite d'avoir à réchauffer un miel qui aurait déjà entamé son processus de cristallisation. Le miel mis en pot conserve ainsi toute ses qualités nutritives tout en répondant à une demande des consommateurs dont les préférences se partagent entre miels liquides et miels crémeux.

J'aurai donc à disposition cette année, du miel d'été "classique" et du miel d'été crémeux dans les formats de pots habituels (125, 250 et 500G). A la demande, et selon le stock, je pourrai surement aussi répondre à quelques commandes en format 5Kg.

Petite nouveauté prévue pour cet automne : la pate à tartiner à base de miel et noisettes grillées! De quoi faire le plein d'énergie dès le P'tit Dèj!

Un dernier mot sur les prix 2022.

Je n'utilise, volontairement, que des pots en verre, matériau que je trouve plus sain et écologique que le plastique.

A l'achat, les pots ont connu, sur un an, une augmentation de 15 à 25% selon les formats. J'ai donc dû partiellement répercuter ces augmentations.

16/07/2022

Depuis le 1er juillet 2022, l'application d'un décret paru le 6 avril dernier, rend enfin obligatoire l’étiquetage de tous les pays d’origine des miels constituant un miel de mélange conditionné en France.

Cet étiquetage doit présenter la liste des pays d’origine par ordre pondéral décroissant, conformément à « l’exigence de loyauté qui résulte des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 ».

L'UNAF (Union Nationale de l'Apiculture Française) qualifie cette évolution de "grande victoire qui met fin à l’opacité de l’origine des miels issus de mélange, jusqu’alors simplement indiquée sous les formulations excessivement vagues de « Mélange de miels originaires de l’UE », « Mélange de miels non originaires de l’UE » ou « Mélange de miels originaires et non originaires de l’UE »".

Cette nouvelle directive comporte un défaut important puisqu’elle ne soumet pas à la même obligation les miels conditionnés hors de France, qui pourront toujours afficher les expressions « Mélange de miels originaires de l’UE », « Mélange de miels non originaires de l’UE » ou « Mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».

Restez donc très attentifs à la lecture de l'étiquette, quand on sait, d'autant plus, que 70 % du miel consommé en France est importé, principalement d’Espagne, d’Ukraine, d’Argentine, d’Allemagne et de Chine, selon FranceAgriMer, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.

Le défaut de transparence sur la traçabilité facilite largement les fraudes et la mise en rayon de faux miels, très bons marchés, mais transformés à base de sirop de glucose ou de maïs, contenant de l’amidon ou des colorants.

Une raison de plus pour faire confiance aux petits producteurs de vos territoires.

23/04/2022

J'ai fait un bilan contrasté en cette fin d'hivernage :

- 1 essaim mort sans que j'en comprenne la raison et alors qu'il restait des réserves de miel,

- 1 autre que je découvre sans ponte, sans couvain et sans reine,

- 1 essaim trop petit dans une ruchette n'a pas supporté le froid de l'hiver.

Les autres colonies vont bien, certaines vont tellement bien que je crains des essaimages dans les prochaines semaines.

Pour la colonie sans reine, j'ai fait un pari en ajoutant des cadres de couvains et de jeunes larves issus de ruches fortes pour déclencher le reflexe d'élevage d'une nouvelle reine. Quelques semaines plus tard, pari réussi!! Vous la voyez?

Pour gérer le risque d'essaimage et donc de perte d'essaims, je ferai des divisions de colonie au mois de mai après la récolte de miel de printemps ainsi que des introductions de reines élevées, mais en anticipation j'ai posé sur des lieux de passage des années passées, quelques ruchettes aménagées pour attirer des essaims "en ballade"!

Autres travaux important des mois de février mars, le nettoyage et la préparation des hausses avec des cadres de cire gaufrée mais aussi avec des beaux cadres construits par les abeilles les saisons précédentes, récupérés et stockés après récolte. Il a fallu aussi remplacer tous les sols des ruches et gratter et lessiver les anciens pour une utilisation ultérieure.

Courant avril, alors que la floraison des fruitiers bâtait son plein et que celle du colza débutait, j'ai installé les premières hausses sur les ruches.

Autre étape importante, mais ça c'est le travail de mon père, ... Il a donc semé la prairie fleurie pour cet été.

And last but not least, j'ai répondu aux premières sollicitations de personnes qui m'appellent, et récupéré un premier très bel essaim à Chambray les Tours.

Prochaine étape....la récolte de miel de printemps....j'espère, parce le temps de cette fin de mois d'avril n'est pas terrible.....A suivre!

14/10/2021

En grec propolis veut dire "en avant de la cité"....Quel lien avec les abeilles me direz vous!

En fait, cette substance que fabriquent les abeilles constitue une sorte de rempart qui protège la colonie.

Rempart pour colmater les fissures, adapter la taille du trou de vol, protéger de l'humidité, éviter les moisissures, embaumer les intrus (lézards ou mulots) qui se seraient risqués à entrer dans la ruche. Ses propriétés désinfectantes servent aussi de rempart contre d'autres agents pathogènes et bactéries.

Qu'est ce que la propolis?

Selon la définition du docteur Yves Donadieu adoptée par la collectivité des spécialistes en apithérapie "La propolis désigne toute une série de substances résineuses, gommeuses et balsamiques.... recueillies par les abeilles sur certaines parties de végétaux (essentiellement les bourgeons et les écorces de certains arbres), qu'elles rapportent à la ruche et qu'elles modifient vraisemblablement en partie par l'apport de certaines de leurs propres secrétions (cire et secrétions salivaires principalement)."

Parmi les principales essences d'arbres, il convient de citer les résineux, le chêne, l'orme, le marronnier d'inde, le bouleau, le saule et le peuplier.

Concrètement, en début de printemps ou à l'approche de l'automne, un nombre limité d'abeilles butineuses sont chargées de ce type de récolte. L’abeille découpe avec ses mandibules des fragments de résine qu’elle étire comme un fil, qu’elle pétri en boule et dépose dans les corbeilles à pollen de ses pattes.

Dans la ruche, les ouvrières ramollissent la résine avec leurs sécrétions salivaires et y ajoutent un peu de cire. Ce nouveau matériau n'est pas stocké, il est directement utilisé par les abeilles.

Une colonie ne récolte, en une saison, qu'entre 100 et 300 grammes de propolis. C'est très peu et il faut veiller à laisser à la colonie de quoi se protéger.

La propolis n'est pas très appréciée par l'apiculteur au travail. Avec la chaleur, elle s'avère très collante et tache durablement nos tenues !!

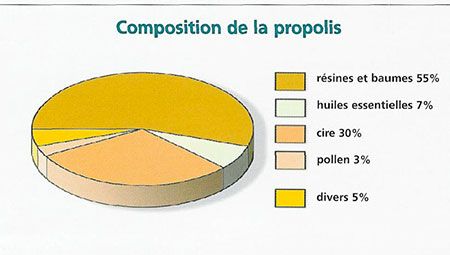

Selon les différentes publications sur le sujet, la propolis contiendrait plus de 150 composants différents.

Les résines contiennent des flavonoïdes et des acides phénoliques.

Les flavonoïdes apportent un puissant effet antioxydant au système immunitaire. Ils protègent l’organisme des agressions extérieures liées à la pollution, aux substances toxiques.

Les acides phénoliques ont une action particulièrement intéressante et complémentaire à ces derniers sur la bonne santé cardiovasculaire.

Les huiles essentielles dépendent bien sûr des végétaux auxquels les abeilles ont rendu visite ! La plupart des huiles ont des vertus antimicrobiennes et anti-inflammatoires.

Comment récolter la propolis?

Deux modes complémentaires existent :

- Le raclage et le grattage des têtes de cadre et des parois de la ruche.

- La mise en place de grilles spéciales dont les abeilles comblent les interstices. Pour récolter, il suffit de récupérer la grille pleine, de la mettre au congélateur que la propolis devienne cassante et en tordant la grille on peut récupérer les petits morceaux.

Cette propolis peut être transformée ou vendue en l'état. On l'appelle Propolis brute. Elle se conserve facilement sans aucun impératif particulier. Le bon sens incite toutefois à utiliser la propolis la plus fraiche possible.

Comment réaliser de l'extrait actif de propolis?

La technique consiste à préparer la teinture mère. Elle s'obtient en laissant macérer la propolis brute plusieurs semaines dans un alcool pharmaceutique et alimentaire de plus de 60°. La cire et les résines n'étant pas solubles à froid, seuls les éléments intéressants vont s'y dissoudre (cf. photo ci dessous du début du processus). La solution liquide obtenue, conservée à l'abri de la lumière, pourra être utilisée en spray ou en goutte à goutte.

Quelques points de vigilance à souligner avant d'acheter ou consommer des extraits de propolis:

- Connaitre la provenance de la propolis brute. L'environnement des ruches doit être sain et non pollué. Des extraits de pesticides, par exemple, peuvent se retrouver dans les solutions.

- Vérifier le taux de mélange alcool/propolis. Le calcul est assez simple : si l’on mélange 50% de propolis avec 50% d’alcool, on obtient un extrait de propolis à 50%. Si l’on mélange 20% de propolis avec 80% d’alcool, l’extrait obtenu sera de 20%. En général, le dosage proposé par les principaux laboratoires (sous la marque Propolia par exemple) est compris entre 20 et 25%.

- Le temps de macération est également un gage de qualité importante. Plus la macération sera lente, plus les principes actifs de la propolis seront préservés dans l’extrait obtenu. Ce temps doit être supérieur à 3 semaines.

Achetez la propolis brute plutôt auprès d'un apiculteur que vous connaissez et la teinture mère, dont la commercialisation est très encadrée, en pharmacie ou directement auprès d'un laboratoire ou distributeur agréé.

En quoi la propolis est si intéressante pour la santé?

Globalement, on reconnait à la propolis des propriétés antivirales et anti-inflammatoires. Elle est efficace contre les virus de type herpès, notamment le virus responsable du bouton de fièvre.

La propolis agit ainsi sur les staphylocoques multirésistants, sur le streptocoque A (responsable des angines). Elle est indiquée pour toutes les inflammations de la sphère ORL (rhinites, pharyngites, laryngites...).

Elle agit sur les bactéries affectant l’hygiène buccale (gingivite, infection dentaire, aphtes, prévention des carries..), sur les bactéries des gastroentérites et de l’estomac.

Ses vertus anesthésiantes en font une arme contre les piqures d'insectes.

Son action antioxydante permet aussi, grâce aux flavonoïdes, de lutter contre le vieillissement cellulaire.

Les acides phénoliques préservent les tissus des artères et vaisseaux capillaires, et sont en mesure d’empêcher la formation de caillots dans le sang. Ils permettent de prévenir le développement des cancers et de maladies comme celles d’Alzheimer ou de Parkinson.

D'importantes propriétés cicatrisantes liées aux acides phénoliques et aux flavonoïdes lui ont été reconnues par grecs qui l'utilisaient déjà pour traiter plaies et blessures.

La consommation se fait essentiellement sous forme de gommes, de pommade, de spray mais aussi en solution liquide (goutte à goutte). Les traitements ponctuels et préventifs pour renforcer les défenses immunitaires sont préconisés en début d'hiver.

Contrairement à une idée fréquemment développée la propolis n'est pas à considérer comme un complément alimentaire. Elle apporte peu en matière de complémentarité nutritionnelle. Sa richesse tient surtout à ses nombreuses propriétés thérapeutiques évoquées ci dessus.

La propolis est un produit naturel, bien toléré et sans effet secondaire fâcheux. Certaines contre indications peuvent exister notamment en cas d'allergie aux produits de la ruche et aux piqures d'abeilles. Elle est déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes ainsi que pour les jeunes enfants.

En synthèse, l’avis préalable de votre médecin peut être utile pour lever le moindre doute.

Principales sources :

- "La propolis" du docteur Yves Donadieu. Ed. Dangles.

- Extraits de conférences de Mme Françoise SAUVAGER pharmacienne et Maître de conférence

- "Les remèdes de la ruche ". Ed. Alphen

- Le traité Rustica de l'apiculture.

13/07/2021

Une colonie d'abeilles qui essaime pose toujours question, à l'apiculteur en premier lieu, mais aussi au particulier qui constate qu'un essaim s'est posé dans son jardin (voire dans des endroits plus insolites).

Pour l'apiculteur, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle:

- Une bonne nouvelle parce que c'est l'occasion de récupérer un nouvel essaim et d'augmenter ou renouveler son cheptel

- C'est en même temps une mauvaise nouvelle puisque dès lors qu'un gros tiers d'une colonie s'échappe pour refonder ailleurs une nouvelle "famille", la colonie restante sera affaiblie et ne permettra de prélever du miel de toute la saison apicole.

Pour le particulier qui découvre un essaim c'est souvent générateur de stress et de craintes, mais c'est une aussi occasion d'échanger avec un apiculteur et d'apprendre.

J'en profite d'ailleurs pour préciser deux points :

- Les pompiers ne se déplacent plus pour ce genre d'intervention. Sollicitez directement un apiculteur dont vous trouverez les coordonnées sur internet par exemple.

- En cas de doute : abeilles? guêpes? frelons? Contactez un apiculteur qui vous aidera gratuitement à faire le diagnostic et qui sera en mesure de récupérer l'essaim s'il s'agit bien d'abeilles.

Alors, qu'est ce qu'un essaimage?

L'essaimage est donc un mode normal et naturel de reproduction des colonies d'abeilles. Il se produit au printemps ou en début d'été, par une belle journée ensoleillée et en général plutôt en milieu de journée.

10 000 à 15 000 abeilles et la reine sortent de la ruche, vont se poser à quelques mètres (cf. photo), et se regrouper en grappe autour de la reine. Pour ceux qui ont pu l'observer, les prémices et l'envol d'un tel nuage d'abeilles est impressionnant.

Elles y resteront le temps que des éclaireuses sondent les environs pour retrouver un bon endroit (un arbre creux, un mur creux, mais aussi et ca peut être moins drôle, derrière un volet ou dans un conduit de cheminée...) pour refonder et développer une nouvelle colonie. Dès lors qu'un nouvel endroit aura été validé par l'essaim, vous assisterez à un nouvel envol impressionnant du "paquet" d'abeilles.

Avant de partir de la ruche d'origine, les abeilles se sont gorgées de miel, ce qui leur permet de tenir de l'ordre de deux à trois jours avant d'avoir besoin de produire du miel pour se nourrir à nouveau.

L'opération est risquée pour la colonie essaimeuse qui peut très bien péricliter à cause du froid ou de la pluie avant d'avoir pu trouver un nouveau site.

Quelles sont les causes de l'essaimage?

L'essaimage intervient au moment où la colonie est très populeuse, et alors qu'elle dispose à la fois de grandes réserves de miel et d'un couvain important (oeufs pondus par la reine qui donneront naissance à de nouvelles abeilles dans les jours suivants).

A ce stade trois phénomènes principaux peuvent se cumuler :

- Le manque de place dans la ruche,

- Une population très importante qui ne permet plus aux abeilles de détecter les phéromones de la reine (odeur distinctive). Elles pensent alors qu'elles sont orphelines et se mettent en urgence à en élever une nouvelle.

- La reine en place est âgée, et d'une certaine manière, la colonie la chasse pour la remplacer par une jeune reine.

Les conséquences de l'essaimage:

J'ai déjà évoqué les conséquences pour l'apiculteur. Il existe d'ailleurs quelques techniques apicoles pour réduire le risque d'essaimage.

Concernant la colonie d'abeilles restée dans la ruche initiale, elle élèvera une nouvelle reine vierge qui fera son seul voyage hors de la ruche pour se faire féconder par des males (vol nuptial, auquel ces derniers ne survivront d'ailleurs pas) et le cycle reprend son cours.

La colonie partie, si elle a trouvé un nouveau site, y construira en urgence des rayons pour permettre à la reine de pondre et pour y stocker la nourriture (miel et pollen) et là aussi le cycle reprend avec la reine plus âgée.

Je remercie les personnes qui m'ont contacté cette année....Et même lorsqu'il s'agissait d'un nid de guêpes! Très belles rencontres !!

Lien vers la galerie et les photos d'essaimages prises en ce printemps 2021: la situation la plus cocasse étant la récupération d'un essaim place Plumereau en centre ville de TOURS.

23/05/2021

Quelle drôle d’idée...fabriquer des savons quand on est apiculteur !

Pas si étrange que ça finalement quand on est sensible à la biodiversité, au respect de la nature et soucieux de consommer des produits dont on connait la composition.

La fabrication d’un savon n’est pas si compliquée techniquement….J’y suis arrivé!

S'agissant toutefois d’un produit cosmétique en contact avec la peau, elle appelle respect des matières premières, précision des dosages et maitrise des processus.

J’ai consulté beaucoup de sites, de tutos sur YouTube, et lu quelques livres.

J’ai fait les choix suivants :

- Méthode de saponification à froid qui me semble la plus respectueuse des matières premières (absence de cuisson),

- Evidemment, choix d’une recette comprenant du miel ou de la cire d’abeilles,

- Fabrication d’un savon solide pour ne pas avoir à utiliser les emballages plastiques,

- Absence d’huiles essentielles qui ont l’avantage de parfumer le savon, mais artificiellement à mon goût.

J’ai testé une recette du site "mes recettesnaturelles.com" qui répondait à ces critères et dont les tutos sont précis. Merci à Caroline, je vous recommande son site.

Première étape : s’équiper !

Et vous voyez sur cette photo qu’on ne peut se lancer sans un minimum d’équipement et de matériels, y compris pour se protéger lors de la manipulation de la soude caustique.

J’ai même fait fabriquer un sceau « la ruche bleue » pour faire comme les Pro !

Deuxième étape : Après avoir validé sa recette via un calculateur de saponification pour vérifier les bons dosages et notamment celui de la soude caustique…Se lancer ! En ne commentant pas la même erreur que moi, à savoir….oublier d’adapter ses dosages à la taille de son moule ! En l’occurrence mon moule était bien trop grand….ou ma quantité de savon bien trop faible….Au choix!

Troisième étape : après 48H, le temps nécessaire à saponification, démouler et découper le pain de savon.

Quatrième étape : laisser reposer la pâte de 4 à 6 semaines que le savon sèche et durcisse. Cette phase a un nom : la cure.

Et enfin ….après en avoir vérifié le PH…..vous aurez la satisfaction d’utiliser votre propre savon.

Quels enseignements je tire de cette expérience :

- Tout d’abord le vrai plaisir de faire moi-même (DIY),

- Le produit est naturel au point où, au-delà le lavage des mains, il a déjà remplacé les gels douches,

- J’éprouve moi aussi une forme (légère) d’addiction : envie de faire d’autres tests, voire de faire mes propres compostions au regard des propriétés des matières premières (huiles, argiles...),

- Rester humble. Savonnier c'est un vrai métier.

Et…La RUCHE BLEUE dans tout ça.

Il est fort probable qu’un jour la RUCHE BLEUE proposera une petite gamme de savons en utilisant les différents produits de la ruche (miel, cire et propolis).

Ca n’est pas encore d’actualité. Les conditions d’hygiène d'un laboratoire de fabrication sont règlementées. Les compositions sous soumises à certification préalable par des laboratoires habilités. S’agissant d’un produit cosmétique c’est d’ailleurs tout à fait justifié.

Je vais donc continuer à faire quelques nouveaux essais et à offrir mes petits savons à ceux qui voudront bien les tester.

12/03/2021

Après avoir, l'an dernier, fait l'essai concluant de récupérer et semer de graines de centaurées, j'ai évidemment renouvelé l'exercice cet hiver.

Je l'ai complété par la récupération de graines sur d'autres variétés de fleurs que j'avais aussi semées au printemps dernier à proximité du rucher:

- Le tournesol

- La vipérine

- le cosmos

Concernant le tournesol : pas vraiment de sujet, récupérer les graines sur les fleurs est facile...Il faut simplement laisser les fleurs sécher la tête en bas (à l'abri des oiseaux qui les aiment aussi...Clin d'œil à mon père!!)

La vipérine (ou Echium):

De la famille des Boraginacées, comme la consoude ou le myosotis, la vipérine est une plante d'origine sauvage, annuelle ou biannuelle, qui pousse spontanément autour du bassin méditerranéen et sur la côte Atlantique.

Le nom de cette plante proviendrait de la forme de ses fruits qui ressemblent à des langues de vipère. La vipérine était autrefois employée pour traiter les morsures de serpents ou d'insectes.

On lui prête donc des vertus médicinales anti inflammatoires et cicatrisantes.

La récupération des graines de vipérine est un peu plus sportive: d'abord elles sont toutes petites (1 à 2 millimètres), et la tige, comme on le voit sur la photos de l'article est pleine de petits poils en silice qui sont irritants.

Récupération en 3 phases: ôter les fleurs séchées des tiges...en mettant des gants! isoler les sacs de graines (les sépales me semble t-il) et en extraire les graines (Cf. photos ci-dessous). Je ne suis pas sûr que l'exercice soit très rentable au regard du temps à y consacrer, mais je reste porté par l'idée du "faire par moi même" (DIY).

Ces fleurs ont un double intérêt pour les abeilles. Elles sont mellifères et source de pollen.

Le cosmos:

C'est une très jolie fleur que j'ai eu du mal à faire pousser sur mon terrain. Je n'ai récupéré que quelques graines. Je vais donc en racheter cette année.

Pour autant les graines sont faciles à extraire et ont une forme de virgule ou de cil de 1 à 2 cms.

Pour en savoir :

ce site sur les plantes médicinales que je vous invite à découvrir.

Didier DELOUME

Apiculteur

Suivez aussi l'actualité de

La Ruche Bleue sur les réseaux sociaux